Новая экологическая теория предполагает, что масштабное строительство гидроэлектростанций в северных широтах, особенно в России, Канаде и США, может быть одним из ключевых, но недооцененных факторов стремительного изменения климата. Согласно материалам, представленным альянсом New England & Canadian Provinces Alliance (NECAPA), именно вмешательство в естественное течение крупнейших рек планеты запустило опасные процессы, влияющие на всю климатическую систему Земли. Основной удар приходится на Арктику, которая, по последним данным, теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир.

В центре концепции лежит проблема управления водными ресурсами на крупных ГЭС. Зимой, для удовлетворения пикового спроса на электроэнергию, станции сбрасывают огромные объемы воды, забираемой из глубинных, более теплых слоев водохранилищ. Температура этой воды составляет около +4 °C. Попадая в атмосферу с температурой до –30 °C, она мгновенно испаряется, образуя гигантские объемы водяного пара. Этот пар представляет собой скрытую тепловую энергию. Он формирует устойчивый слой тумана, который не рассеивается месяцами, создавая своего рода «тепловой купол» над огромными территориями и нарушая естественный температурный баланс в нижних слоях атмосферы. Этот процесс авторы теории называют «двигателем скрытого тепла», который не учитывается в большинстве климатических моделей.

Помимо прямого теплового загрязнения, плотины создают и другую, не менее серьезную угрозу, разрушая биологические системы океана. Реки несут в океан не только воду, но и питательные вещества, взвеси и микроэлементы, в том числе кремний. Плотины действуют как гигантские отстойники, задерживая до 90% этих наносов. В результате Северный Ледовитый океан испытывает острое «питательное голодание». Это губительно сказывается на популяции диатомовых водорослей – микроскопического планктона, составляющего основу морской пищевой цепи. Диатомеи нуждаются в кремнии для построения своих панцирей и играют важнейшую роль в глобальном углеродном цикле.

Диатомовые водоросли поглощают углекислый газ из атмосферы в процессе фотосинтеза. После завершения жизненного цикла их тяжелые кремниевые панцири быстро опускаются на дно, увлекая за собой углерод и фактически выводя его из атмосферы на тысячелетия. По оценкам, диатомеи обеспечивают до 50% всего процесса секвестрации CO2 в океане. Их массовое вымирание из-за нехватки питательных веществ, вызванной плотинами, нарушает этот естественный механизм. В результате больше углекислого газа остается в атмосфере, что усиливает парниковый эффект. Место диатомей занимают другие организмы, например, цианобактерии, которые не способствуют эффективному удалению углерода и могут вызывать цветение воды, поглощающее кислород.

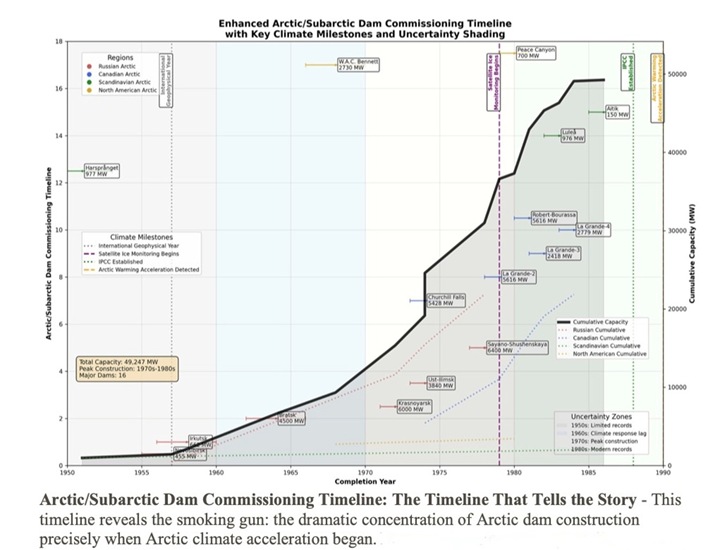

Исследователи указывают на тревожную корреляцию: пик строительства крупных ГЭС в субарктическом регионе в 1970–1980-х годах совпадает по времени с началом резкого ускорения темпов потепления в Арктике.

Этот временной график рассматривается как косвенное доказательство того, что именно техногенное изменение гидрологического режима рек стало тем «недостающим звеном», которое объясняет расхождение между прогнозами климатических моделей и реально наблюдаемыми темпами таяния арктических льдов. Таким образом, гидро-энергетика, традиционно считающаяся «чистым» источником энергии, может оказаться источником серьезных климатических рисков, последствия которых только начинают осознаваться.